Siempre me han apasionado los retos, el cuanto más difícil mejor. Por eso, cuando estaba estudiando solfeo y me preguntaron en qué instrumento musical quería especializarme consulté, "¿cuál es el más difícil?", "violín", "pues ese". Algo parecido sucedió cuando tuve que elegir una carrera universitaria, la que a mi me gustaba realmente, astrofísica, no se impartía en Zaragoza, y mis padres no tenían la capacidad económica de mandarme a estudiar fuera de casa. Así que, sin tener una alternativa clara, consulté, "¿cuál es la más difícil?", "ingeniería superior", "pues esa".

|

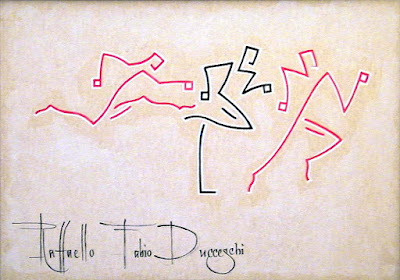

| Difícil elección - Dominio Público |

Pero volviendo al violín, anécdotas relacionadas con él tengo muchas. Como aquella vez que fui a apuntarme a clases para el curso siguiente, justo un día en el que había convocada una huelga general. Como todos los años, la academia estaba muy solicitada y la cola para inscribirse era enorme, por lo que tuve que esperar varias horas hasta que llegó mi turno. Mientras tanto, mis padres estaban en casa preocupados por mi tardanza, así que mandaron a mi abuela, que vivía justo al lado, para ver si todo iba bien. Sin embargo, como ya era tarde habían cerrado las puertas dejándonos dentro a los que aún quedábamos, de modo que no me vio, les dijo a mis padres que no había nadie, y estos se preocuparon todavía más. Hasta me echaron la bronca cuando llegué finalmente a casa, como si hubiera sido culpa mía. Al menos conseguí unos horarios aceptables.

Un año mi profesora me acompañó para aconsejarme en la compra de un violín más profesional que el que andaba empleando hasta entonces, y que iba a pagar con los ahorros que había reunido trabajando todo un verano como extra en el bar-restaurante del que mi hermano mayor era encargado. Fuimos a una tienda de su confianza, una de esas de toda la vida, con un gran prestigio, y subimos al almacén, donde el dueño tenía decenas de violines por las paredes, a cada cuál más bonito y con una mejor sonoridad que el anterior. Uno de ellos me llamó especialmente la atención, porque tenía la voluta tallada en forma de cabeza de un león, ¡toda una obra de arte! Al final me llevé un supuesto violín italiano del siglo XVIII fabricado por un miembro de la familia Gagliano, que fue alumno del famoso Stradivarius. Pero digo supuesto, porque años después, investigando por Internet sobre su origen, llegué a la conclusión de que en realidad era una falsificación francesa del siglo XIX.

En el camino de ida y vuelta a la academia también pasaban cosas. Como aquella vez que se me abrió el estuche en mitad de la calle y mi violín se estampó contra el suelo con un gran estrépito. ¡Vaya susto!, pero afortunadamente no le pasó nada.

Un día volvía de clase, violín en mano, cuando se me acercó un yonki que siempre andaba por el centro intentando conseguir alguna moneda con la excusa de que tenía el SIDA. Empezó a seguirme, pidiéndome insistentemente lo que tuviera suelto, argumentando que pudiendo ir amenazando a la gente con una jeringuilla él lo pedía de buenas, pero yo le decía que no tenía nada. Entonces, en un momento dado, me dijo, "si te registro y encuentro algo me lo quedo". Sin dejar de caminar hacia la parada del autobús le miré muy serio, intentando no dejar traslucir mi nerviosismo, y sin pensarlo dos veces le espeté, "es que no voy a dejar que me registres". Fue una respuesta automática e irreflexiva, de esas que te pueden meter en un lío, pero afortunadamente me salió bien porque, al cabo de unos cuantos pasos más, me abandonó para ir en busca de alguna víctima más receptiva. En ese instante me relajé y me quedé más tranquilo, aunque luego, pensándolo fríamente, no sé qué hubiera pasado si su reacción hubiera sido otra. A veces soy así de impulsivo y, por suerte, hasta el momento no he tenido que lamentarlo nunca.

Una vez más ya está aquí la Navidad, y este año me voy a tomar unos días de descanso para disfrutar de la familia, así que.. ¡felices fiestas y hasta el año que viene!